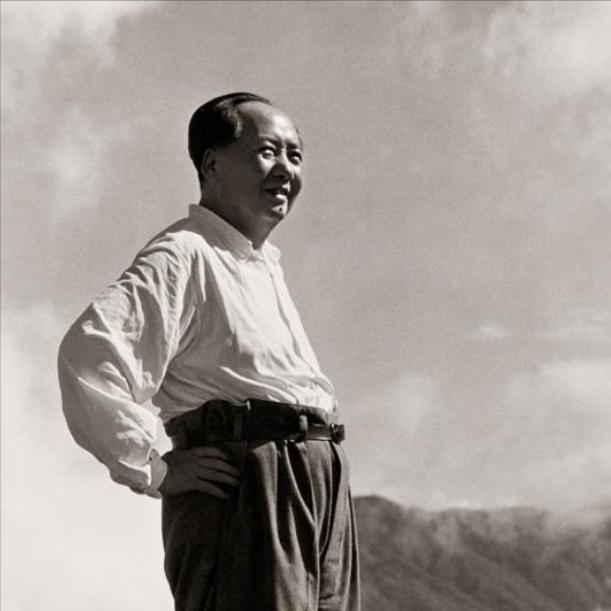

毛泽东不是神?对。但毛泽东也绝非普通人!这从他的几次战役以及重大决策就可以看出来

毛泽东不是神?对。但毛泽东也绝非普通人!这从他的几次战役以及重大决策就可以看出来。他以卓越的战略眼光、非凡的胆识气魄,在历史的关键时刻做出了影响深远的抉择,引领中国革命和建设的巨轮破浪前行。1927年8月,毛泽东前往长沙领导湘赣边秋收起义,最初制定了分三路合攻长沙的军事行动。然而,现实的严峻远超想象,敌强我弱的形势下,攻打中心城市无异于以卵击石。毛泽东在关键时刻展现出了超乎常人的冷静与洞察力,他深入剖析局势,力排众议,作出“放弃攻打中心城市,到偏远农村去保存革命力量”的决策。这一决策如同一道曙光,拉开了党的工作重心从城市向乡村转移的大幕,点燃了“工农武装割据”的星星之火,成为党领导革命斗争走向农村包围城市、武装夺取政权道路的历史性转折点。它意味着中国革命找到了一条符合国情的独特道路,为日后革命力量的发展壮大奠定了坚实基础。在艰苦卓绝的长征途中,遵义会议的召开是党和红军命运的关键转折点。当时,红军面临着敌军的围追堵截,党内也面临着思想路线的混乱与分歧。毛泽东在遵义会议上拨乱反正,重新确立了在党中央和红军中的领导地位。此后,他指挥红军展开了精彩绝伦的四渡赤水之战。面对几十万敌军的围追堵截,毛泽东以其卓越的军事指挥艺术,不拘一格、巧出妙棋。红军忽东忽西,迂回曲折地穿插于敌人重兵之间,一渡赤水摆脱尾敌,改变被动局面;二渡赤水回师黔北,取得遵义大捷;三渡赤水佯动川南,打乱敌军布防;四渡赤水甩掉敌军,跳出追剿合围。这一系列神来之笔,绝非普通军事家能够谋划。四渡赤水绝对不是事先设计好的,每一行动都是因地因时因敌因势,坚定灵活、机断行事,使敌人扑朔迷离,疲于奔命,而红军则化险为夷、绝境重生,巧妙地跳出了敌人的包围圈,重新获得了主动权,取得了战略转移中有决定意义的胜利,成为军事史上运动战的典范。抗日战争时期,毛泽东以高瞻远瞩的战略眼光,科学分析中日力量对比等诸多因素,发表了《论持久战》。当“亡国论”和“速胜论”甚嚣尘上之时,他明确指出抗日战争是持久战,最后的胜利必然属于中国。这一论断为全国人民指明了抗战的方向,坚定了人们抗战的信心。在毛泽东的领导下,中国共产党领导的人民力量在抗战中不断发展壮大,通过开展敌后游击战争,建立抗日根据地,有力地配合了正面战场,逐渐成为抗击日军的中流砥柱。解放战争时期,毛泽东指挥的辽沈、淮海、平津三大战役更是展现了其超凡的军事智慧和战略决策能力。在辽沈战役中,毛泽东力主先打锦州,关闭东北国民党军的陆上退路,形成“关门打狗”之势。这一决策极具战略眼光,为整个战役的胜利奠定了基础。最终,辽沈战役的胜利使东北全境解放,为全国解放战争的胜利提供了稳固的后方基地。淮海战役,在兵力对比并不占优的情况下,毛泽东统筹全局,指挥人民解放军以少胜多,歼敌55万余人,基本解放了长江以北的华东和中原地区,使国民党统治的中心地带直接暴露在人民解放军的兵锋之下。平津战役中,毛泽东采取“先打两头、后取中间”的策略,成功实现了对傅作义集团的分割包围,最终通过军事打击与和平谈判相结合的方式,解放了北平、天津等重要城市,使华北地区基本获得解放。三大战役共歼灭国民党军队150多万人,国民党的主要军事力量基本被摧毁,为新中国的成立奠定了坚实的军事基础。抗美援朝战争的决策,更彰显了毛泽东作为伟大战略家的胆识与气魄。当时新中国刚刚成立,百废待兴,百业待举,急切需要和平建设,而出兵朝鲜困难重重,中美两国国力极不对称、相差巨大。在1950年国庆节后十几天内,中央反复开会研究。面对多数人列举的种种困难,以及苏联在出动空军问题上一再退缩,毛泽东经过多天昼夜思考、反复权衡,以“打得一拳开,免得百拳来”的坚定信念,作出抗美援朝、保家卫国的历史性决断。他坚定地说,“我们认为应当参战,必须参战,参战利益极大”“对中国,对朝鲜,对东方,对世界都极为有利”,反之,“不参战损害极大”。在党中央和毛泽东抗美援朝伟大决策的指引下,志愿军不畏世界头号强敌,敢打必胜、英勇牺牲,创造了威武雄壮的战争伟业,打出了新中国的国威军威,让世界重新认识了中国。从秋收起义到抗美援朝,毛泽东在每一个历史关键节点的决策,都不是基于简单的军事考量,而是综合了政治、经济、文化、国际形势等诸多因素,从全局和长远的角度出发。他的决策既体现了对马克思主义理论的深刻理解与灵活运用,又紧密结合中国的实际国情。他善于透过复杂的现象抓住事物的本质,准确地把握局势的发展趋势,因势利导,做出正确的抉择。